2014年09月30日

ききみみこんな記事見つけました!

皆さんもちろん苗字をお持ちですが、

中にはこんな変わった苗字の方がいらっしゃいます。

私などの「渡邉」は発祥が

あの鬼退治で有名な「渡邉の綱」にあるとのことですが

現在は、かなり勢力範囲をのばし、

全国第5位(一個人平成26年6月発行:に本人の苗字と家紋1000より)、

石を投げたら当たるほど、

ポピュラーな苗字に発展しています!

そこでこんな記事が目に留まりました・・・・・

今回は日本に存在する少数派の苗字をピックアップしてみました!

【1】見学

読みは「けんがく」。

師を見て学ぶという仏教用語がもとになっているといわれる。

【2】三丁目

読みは「さんちょうめ」。

宮城県や岩手県あたりが発祥といわれている。

【3】回り道

読みは「まわ(は)りみち」。

和歌山県にある地名の「廻り道」が発祥といわれている。

【4】素麺

読みは「そうめん」。

宮崎県発祥と言われ、実際に素麺をはじめとした麺を扱う仕事に

関係していたのではと考えられている。

【5】猫屋敷

読みは「ねこやしき」。

岩手県発祥とされ、現在では北海道にもみられる。

ここから先は、読みの難しい苗字が続きます。

果たして、あなたは実際にこれらの苗字の方にお会いした際、

正しく呼びかけることができるでしょうか?

ちなみに、説明には読みのヒントが隠されていますよ!

【7】七五三掛

「七五三」は結界を意味する言葉で、

魔除けのためお正月に玄関先に飾るしめ縄(七五三縄・注連縄)とも読みや意味が共通。

読みは……「しめかけ」。

【8】八月一日

旧暦の8月1日に稲の「穂」を「摘」んで祀(まつ)った祭祀からきている。

読みは……「ほづ(ず)み」。他に、「はっさく」「やぶみ」という読み方もあるそう。

【9】勘解由小路

京都にある小路の名前で、平安時代の官職「勘解由使(かげゆし)」庁が

あったことからその名がついた。

読みは……「かでのこうじ」。

【10】卍山下

日本にある苗字の中でも「卍」をつかわれるのはこれだけだそう。

明治期につけられた僧侶の苗字。

読みは……「まんざんか」「まんじやました」。

いかがでしたか? 世の中にはまだまだ珍しい苗字が沢山存在するようです。

興味がある方は調べてみてください。

まるでクイズのようなお名前ですが、皆様お分かりになりますか?

(わらじ/サイドランチ)

という記事でした!

中にはこんな変わった苗字の方がいらっしゃいます。

私などの「渡邉」は発祥が

あの鬼退治で有名な「渡邉の綱」にあるとのことですが

現在は、かなり勢力範囲をのばし、

全国第5位(一個人平成26年6月発行:に本人の苗字と家紋1000より)、

石を投げたら当たるほど、

ポピュラーな苗字に発展しています!

そこでこんな記事が目に留まりました・・・・・

今回は日本に存在する少数派の苗字をピックアップしてみました!

【1】見学

読みは「けんがく」。

師を見て学ぶという仏教用語がもとになっているといわれる。

【2】三丁目

読みは「さんちょうめ」。

宮城県や岩手県あたりが発祥といわれている。

【3】回り道

読みは「まわ(は)りみち」。

和歌山県にある地名の「廻り道」が発祥といわれている。

【4】素麺

読みは「そうめん」。

宮崎県発祥と言われ、実際に素麺をはじめとした麺を扱う仕事に

関係していたのではと考えられている。

【5】猫屋敷

読みは「ねこやしき」。

岩手県発祥とされ、現在では北海道にもみられる。

ここから先は、読みの難しい苗字が続きます。

果たして、あなたは実際にこれらの苗字の方にお会いした際、

正しく呼びかけることができるでしょうか?

ちなみに、説明には読みのヒントが隠されていますよ!

【7】七五三掛

「七五三」は結界を意味する言葉で、

魔除けのためお正月に玄関先に飾るしめ縄(七五三縄・注連縄)とも読みや意味が共通。

読みは……「しめかけ」。

【8】八月一日

旧暦の8月1日に稲の「穂」を「摘」んで祀(まつ)った祭祀からきている。

読みは……「ほづ(ず)み」。他に、「はっさく」「やぶみ」という読み方もあるそう。

【9】勘解由小路

京都にある小路の名前で、平安時代の官職「勘解由使(かげゆし)」庁が

あったことからその名がついた。

読みは……「かでのこうじ」。

【10】卍山下

日本にある苗字の中でも「卍」をつかわれるのはこれだけだそう。

明治期につけられた僧侶の苗字。

読みは……「まんざんか」「まんじやました」。

いかがでしたか? 世の中にはまだまだ珍しい苗字が沢山存在するようです。

興味がある方は調べてみてください。

まるでクイズのようなお名前ですが、皆様お分かりになりますか?

(わらじ/サイドランチ)

という記事でした!

2014年09月29日

ききみみ・・・昔話♪

ききみみあんこの今日のお話は~

土仏観音(どぶつかんのん)

むかしむかし、

越前の坪江村(つぼえむら)にある滝沢寺の和尚が、

京都で修行していた時の事です。

道ばたに十八人の子どもたちが集まって、

泥ダンゴで二十三体の観音さまを作っていました。

その観音さまの出来があまりにも良いので和尚が感心していると、

子どもたちはその中でも一番出来のいい観音さまをくれると言うのです。

「ありがとう。きっと大切に・・・」

と、和尚がおじぎをして頭を上げてみると、そこには誰もいません。

「・・・そうか、これはきっと、仏さまが私にくだされた物に違いない」

そう考えた和尚は、その観音さまを肌身離さず持っていました。

さて、ある日の事、旅に出た和尚は、

山の中で道に迷ってしまいました。

ほとほと困りはてていると、一軒の家が見つかりました。

和尚が一晩泊めてくれるように頼んでみると、

中にいたひげづらの男とその女房は気持ちよく迎えてくれました。

ほっとした和尚は、すぐにぐっすり眠ってしまいました。

それを見た二人は、ニヤリと笑い、

「へっへへへ。久しぶりの獲物じゃ。今のうちに殺してしまおう」

と、顔を見合せました。

なんとそこは、山賊の住み家だったのです。

男は刀を抜くと、眠っている和尚の首を切り落としました。

「よしよし。後の始末は明日にしよう」

と、言って、その晩はそのまま寝てしまいました。

さて次の日の朝、二人がまだ眠っていると、

お経を読む声が聞こえてきます。

「何だ? まさか!」

びっくりして目を覚ました二人が和尚さんを殺した部屋に行ってみると、

なんと殺したはずの和尚が座ってお経を読んでいるではありませんか。

「ゆ、ゆ、幽霊、幽霊だ! 勘弁、勘弁してくれ!」

二人がガタガタふるえていると、和尚が言いました。、

「二人とも、何を寝ぼけているのじゃ? いくら坊主でも、幽霊とはひどい話だ」

「しかし、わしはゆうべ、確かにお前の首をこの刀ではねたんじゃぞ」、

「それなら、どうしてわしは生きておるのだ?

・・・そうか、もしかして、観音さまが助けてくださったのかもしれん」

そう言いながら、和尚さんはふところから取り出した観音さまを見てびっくり。

なんと観音さまの首すじに刀の傷跡があり、

今にも首が落ちそうになっていたのでした。

「やはり、観音さまが私の身替りになってくださったのか」

和尚は、観音さまに深く頭を下げました。

それを見ていた山賊の夫婦は心から改心して、

それからは仏につかえて一生をすごしたのです。

今でも滝沢寺には、その土仏観音がまつられているということです。

おしまい

土仏観音(どぶつかんのん)

むかしむかし、

越前の坪江村(つぼえむら)にある滝沢寺の和尚が、

京都で修行していた時の事です。

道ばたに十八人の子どもたちが集まって、

泥ダンゴで二十三体の観音さまを作っていました。

その観音さまの出来があまりにも良いので和尚が感心していると、

子どもたちはその中でも一番出来のいい観音さまをくれると言うのです。

「ありがとう。きっと大切に・・・」

と、和尚がおじぎをして頭を上げてみると、そこには誰もいません。

「・・・そうか、これはきっと、仏さまが私にくだされた物に違いない」

そう考えた和尚は、その観音さまを肌身離さず持っていました。

さて、ある日の事、旅に出た和尚は、

山の中で道に迷ってしまいました。

ほとほと困りはてていると、一軒の家が見つかりました。

和尚が一晩泊めてくれるように頼んでみると、

中にいたひげづらの男とその女房は気持ちよく迎えてくれました。

ほっとした和尚は、すぐにぐっすり眠ってしまいました。

それを見た二人は、ニヤリと笑い、

「へっへへへ。久しぶりの獲物じゃ。今のうちに殺してしまおう」

と、顔を見合せました。

なんとそこは、山賊の住み家だったのです。

男は刀を抜くと、眠っている和尚の首を切り落としました。

「よしよし。後の始末は明日にしよう」

と、言って、その晩はそのまま寝てしまいました。

さて次の日の朝、二人がまだ眠っていると、

お経を読む声が聞こえてきます。

「何だ? まさか!」

びっくりして目を覚ました二人が和尚さんを殺した部屋に行ってみると、

なんと殺したはずの和尚が座ってお経を読んでいるではありませんか。

「ゆ、ゆ、幽霊、幽霊だ! 勘弁、勘弁してくれ!」

二人がガタガタふるえていると、和尚が言いました。、

「二人とも、何を寝ぼけているのじゃ? いくら坊主でも、幽霊とはひどい話だ」

「しかし、わしはゆうべ、確かにお前の首をこの刀ではねたんじゃぞ」、

「それなら、どうしてわしは生きておるのだ?

・・・そうか、もしかして、観音さまが助けてくださったのかもしれん」

そう言いながら、和尚さんはふところから取り出した観音さまを見てびっくり。

なんと観音さまの首すじに刀の傷跡があり、

今にも首が落ちそうになっていたのでした。

「やはり、観音さまが私の身替りになってくださったのか」

和尚は、観音さまに深く頭を下げました。

それを見ていた山賊の夫婦は心から改心して、

それからは仏につかえて一生をすごしたのです。

今でも滝沢寺には、その土仏観音がまつられているということです。

おしまい

2014年09月27日

ききみみ・・・昔話♪

ききみみあんこの今日のお話は~

おんぶお化け

むかしむかし、とてもおくびょうだけど心やさしい男が

山道を歩いていると、どこからともなく、こわーい声がします。

「・・・おんぶしてくれぇ~、・・・おんぶしてくれぇ~」

「ひっ、ひゃあー! お化けだぁっー!」

男が逃げても逃げても、

お化けの声はどこまでも追いかけてきます。

「・・・おんぶしてくれぇ~、

・・・歩けなくて、・・・困ってるんだ。・・・たのむ」

「・・・・・・」

その声を聞いて、男はお化けがかわいそうになりました。

「わかった、おんぶしてほしければ、おぶされ」

すると男の背中に、お化けが、ズシン! と、のっかりました。

「おっ、おもてえ! お化けって物は、

もっと軽い物だと思っていたが、まあしかたない。

しっかりつかまったか? いくぞ!」

男は目をつぶって、いちもくさんに帰りました。

男はなんとか家につきましたが、

背中の重いお化けは乗っかかったままです。

「もう、おろすぞ」

男がおそるおそる背中の物を下ろしてみると、

なんとそれは小判がぎっしりと詰まった大きなつぼだったのです。

その時、どこからかお化けの声が聞こえました。

「ありがとう。

人に使われて喜ばれる為に生まれてきたのに、

もう何十年も山にすてられたままだったんだ。

どうか大事に使っておくれ」

おんぶお化けの正体は、山にすてられた小判だったのです。

こうしておくびょうだけど心やさしい男は、

小判を上手に使ってお金持ちになりました。

おしまい

おんぶお化け

むかしむかし、とてもおくびょうだけど心やさしい男が

山道を歩いていると、どこからともなく、こわーい声がします。

「・・・おんぶしてくれぇ~、・・・おんぶしてくれぇ~」

「ひっ、ひゃあー! お化けだぁっー!」

男が逃げても逃げても、

お化けの声はどこまでも追いかけてきます。

「・・・おんぶしてくれぇ~、

・・・歩けなくて、・・・困ってるんだ。・・・たのむ」

「・・・・・・」

その声を聞いて、男はお化けがかわいそうになりました。

「わかった、おんぶしてほしければ、おぶされ」

すると男の背中に、お化けが、ズシン! と、のっかりました。

「おっ、おもてえ! お化けって物は、

もっと軽い物だと思っていたが、まあしかたない。

しっかりつかまったか? いくぞ!」

男は目をつぶって、いちもくさんに帰りました。

男はなんとか家につきましたが、

背中の重いお化けは乗っかかったままです。

「もう、おろすぞ」

男がおそるおそる背中の物を下ろしてみると、

なんとそれは小判がぎっしりと詰まった大きなつぼだったのです。

その時、どこからかお化けの声が聞こえました。

「ありがとう。

人に使われて喜ばれる為に生まれてきたのに、

もう何十年も山にすてられたままだったんだ。

どうか大事に使っておくれ」

おんぶお化けの正体は、山にすてられた小判だったのです。

こうしておくびょうだけど心やさしい男は、

小判を上手に使ってお金持ちになりました。

おしまい

2014年09月26日

ききみみこんな記事見つけました!

日本農業新聞 9月26日(金)12時10分配信

病院見舞い 生花持ち込み禁止が波紋 日本花き卸売市場協会調査

病院への生花持ち込みの可否

感染症の予防などを理由に、見舞い用の生花持ち込みを禁じる病院が各地で相次ぎ、

感染症対策を踏まえた花の需要回復が求められていることが、

日本花き卸売市場協会のアンケートで分かった。

院内で店を開いていた生花店が撤退を余儀なくされたケースもある。

花には人の心を癒やす効果もあるといわれているだけに、

事態を重く見た花き卸側は、生花店での実態把握や改善策の検討を始めた。

病院への生花持ち込みに関するアンケートは、

全国の124市場を対象に今春実施した。これまでに札幌や東京、阪神、九州などの

中核的な市場を含む25市場の仲卸や小売店から558件の回答があった。

「病院に生花の持ち込みを拒否された。

もしくは購入者からそのような話を聞いたことがあるか」との質問に対しては、

回答の6割に上る343件が「ある」と回答。

「病院内で花店の経営ができなくなった話を聞いたことがある」との答えは

108件に上った。

各病院で生花持ち込みを禁じる背景には、花や花瓶の水に、

感染の原因となる緑膿菌が存在する恐れがあるとされているためだ。

需要回復にはこうした衛生面をクリアしながら、生花が持つ患者の心を

癒やす効果を訴える新たな手立てや提案が必要となる。

JA全厚連によると、厚生連病院では生花の持ち込みについて統一したルールはなく、

対応は病院によって異なるという。

「花による癒やしの効果は確かにあるが、手術直後など体の弱っている人は

感染症にかかりやすい。

アレルギーを持っている人もいる。

病院のルールにのっとってもらえるとありがたい」

(経営企画部)と理解を求める。(加藤峻司)

この記事を見つけたとき、以前生農家さんで、手の湿疹や呼吸器のアレルギーが

問題視されているお話を聞いたことを思い出しました。

食品として口に入る農作物には、使用する薬品、農薬などの明確な厳しい基準が

設けられているが、観賞用の花には厳しい基準がなく、

生産者や花を扱う職業の方が手湿疹やアレルギーに困っていらっしゃるんだとか・・・。

そのうちに果物もアレルギーを起こす方がいるので持ち込まないでください!

なんてことになりかねませんね。

お見舞い=お花・果物…そんな単純なことではなくなりましたね~!さびしい限りです。

Posted by ききみみあんこ at

16:45

│Comments(4)

2014年09月26日

ききみみ・・・昔話♪

ききみみあんこの今日のお話は~

むかしむかし、一休さんと言う、

とんちで評判の小僧さんがいました。

一休さんのとんちには、さすがの和尚(おしょう)さんもかないません。

けれど和尚さんは、

「いっぺんでもよいから、一休をへこませてやりたいもんじゃ」

と、いつも思っていました。

ある晩の事、よい事を思いついた和尚さんは、

一休さんに用事を言いつけました。

「これ、一休や。

わしはうっかりして、本堂のローソクを消すのを忘れてしもうた。

火を出しては仏さまに申し訳ないから、消してきておくれ」

「はーい」

一休さんは大急ぎで本堂へ行きましたが、

ローソクの台が高くて手が届きません。

そこで一休さんは高く飛び上がって、

「ふーっ」

と、息で吹き消したのです。

やがて部屋へ戻って来た一休さんに、

和尚さんがたずねました。

「おお、ご苦労じゃったな。

じゃが、あんな高い所の火を、どうやって消したのじゃ?」

「はい、ピョンと飛び上がって、息で吹き消しました」

その言葉に、和尚さんはニヤリと笑うと、

「馬鹿者!

仏さまに息を吹きかけるとは、なんと失礼な!

もう二度と、するでないぞ!

わかったな!」

と、初めて一休さんをしかりつけたのです。

「すっ、すみません・・・」

一休さんをへこませた和尚さんは、

してやったりと得意顔です。

さて次の日、和尚さんが本堂でお経をあげていると、

何だか後ろの様子が変です。

和尚さんがふと振り返ってみると、

なんと一休さんがお尻を向けて座っているではありませんか。

「ふん。いくらとんち上手でも、やはり子どもじゃ。

昨日しかられたので、すねておるんじゃな」

和尚さんは、そう思い、

「これ一休。お経をあげる時は、

仏さまの方を向かんか。行儀が悪いぞ」

と、得意そうに注意をしました。

すると一休さんは、待ってましたとばかりに言いました。

「和尚さん。

仏さまの方を向いてお経をあげては、息がかかりますよ。

仏さまに息を吹きかけるのは失礼だと、

和尚さんが言ったではありませんか?」

それを聞いて、和尚さんはポリポリと頭をかきました。

「・・・いや、これはやられたわい」

おしまい

むかしむかし、一休さんと言う、

とんちで評判の小僧さんがいました。

一休さんのとんちには、さすがの和尚(おしょう)さんもかないません。

けれど和尚さんは、

「いっぺんでもよいから、一休をへこませてやりたいもんじゃ」

と、いつも思っていました。

ある晩の事、よい事を思いついた和尚さんは、

一休さんに用事を言いつけました。

「これ、一休や。

わしはうっかりして、本堂のローソクを消すのを忘れてしもうた。

火を出しては仏さまに申し訳ないから、消してきておくれ」

「はーい」

一休さんは大急ぎで本堂へ行きましたが、

ローソクの台が高くて手が届きません。

そこで一休さんは高く飛び上がって、

「ふーっ」

と、息で吹き消したのです。

やがて部屋へ戻って来た一休さんに、

和尚さんがたずねました。

「おお、ご苦労じゃったな。

じゃが、あんな高い所の火を、どうやって消したのじゃ?」

「はい、ピョンと飛び上がって、息で吹き消しました」

その言葉に、和尚さんはニヤリと笑うと、

「馬鹿者!

仏さまに息を吹きかけるとは、なんと失礼な!

もう二度と、するでないぞ!

わかったな!」

と、初めて一休さんをしかりつけたのです。

「すっ、すみません・・・」

一休さんをへこませた和尚さんは、

してやったりと得意顔です。

さて次の日、和尚さんが本堂でお経をあげていると、

何だか後ろの様子が変です。

和尚さんがふと振り返ってみると、

なんと一休さんがお尻を向けて座っているではありませんか。

「ふん。いくらとんち上手でも、やはり子どもじゃ。

昨日しかられたので、すねておるんじゃな」

和尚さんは、そう思い、

「これ一休。お経をあげる時は、

仏さまの方を向かんか。行儀が悪いぞ」

と、得意そうに注意をしました。

すると一休さんは、待ってましたとばかりに言いました。

「和尚さん。

仏さまの方を向いてお経をあげては、息がかかりますよ。

仏さまに息を吹きかけるのは失礼だと、

和尚さんが言ったではありませんか?」

それを聞いて、和尚さんはポリポリと頭をかきました。

「・・・いや、これはやられたわい」

おしまい

2014年09月25日

ききみみあんこのこんな記事見つけました!

どんなに心の準備をしても面接の前は緊張するもの。

さらに毎日の就活で疲れていたりすると、自分の思ったような

パフォーマンスが出せずに後悔することもしばしば。

そんな、「今すぐこの緊張や疲れをなんとかしたい!」という時に

役立つツボ押しのワザを鍼灸マッサージ治療院ひなた院長の

武井百代さんにお聞きしました。

ちょっとしたとセルフケアで、ベストコンディション維持に効果テキメン!

■簡単にできる手軽さがツボ押しの魅力

緊張感を感じやすいのは、筋肉と関節が冷えていたり、

つっているとき。そこで、簡単に筋肉を緩めて血の巡りをよくし、

体を温めることで、瞬時に緊張を緩和できるのがツボ押しです。

特に面接前の待ち時間や、会社訪問の合間に簡単に押せる

手のひらや腕のツボがおすすめ。

ツボを指の腹で、左右どちらの手もバランスよく押すといいのですが、

ポイントは疲れている側から始めること。

例えば頭痛を右側に感じる時は右側の手のひらにある

ツボから押し始めるといいでしょう。

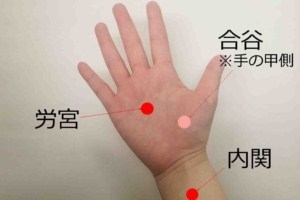

■まずは、基本の3つのツボを覚えておきましょう

1.労宮(ろうきゅう)

身体が疲れてくるとコリが出る部位。

握り拳を作る時に中指と薬指の先があたる部分です。

そこを中心に手のひら全体をもむと、血液の流れがよくなります。

2.内関(ないかん)

手首の内側の、手のひらとの境目から指3本分下がった位置の真ん中。

ちょうど腕の中心線の上あり、手のひら境目から5~7cmの部分です。

内蔵機能に深く関係するツボなので、緊張して胃が痛くなる人におすすめ。

また車酔いにも効くので、移動で気持ちが悪くなった時にも押してみましょう。

3.合谷(ごうこく)

手の甲側の人差し指と親指の2本の骨の合流地点から少し人差し指よりにある

くぼみです。

親指で押してみてじーんと感じるところ。

そこをつかむ感じで揉みほぐします。

特に目や首の疲れによる頭痛の時などに押してみてください。

■身の回りの物がツボ押しグッズに!

ツボを指で押すのはもっとも簡単ですが、

もう少し刺激が欲しいときにツボ押しグッズを使ってみるのも手。

身の回りにあるものでも充分に効果があります。

例えば爪楊枝5~10本を輪ゴムで束ねてツボを押します。

これは根元でも先でも自分の心地よいと思う方で使ってみてください。

傷つくまではやらずにあくまで心地よい力加減で。

握って形が変わるような反発力のあるボールを握るのも効果的。

また、ワインのコルクは手に馴染みがよく、関節に押し当てたりする

使い方もできるので、鞄にしのばせておいて、

いざというときに使ってみるのもおすすめです。

■ツボ押しと相乗効果の呼吸法

面接やグループディスカッションなどで話をしなくてはいけないときに、

重要なのが呼吸法。

腹式呼吸とも呼ばれていますが、鼻から7秒間吸って、

一旦止めてから、口から7秒間おへその下がへこむくらいまで吐き出します。

これを緊張するような場面の前に3回ほど繰り返すと頭がクリアになって

我に返ることができます。

思ったことを整理して話せるでしょう。

また、舌の運動も話をする前にはとても有効。

両頬を膨らませるように左右の頬を内側から舌で押してみて。

また口の中で上あごにつけたり下あごにつけたりした後に、唾を飲み込んでみましょう。

緊張がとけて、落ち着いて話をすることができるようになります。

ツボ押しは、自分が気持ちよいと思う力加減で試してみてくださいね。

そのほか、家でのリラックスも重要。1日の終わりに内くるぶしと

アキレス腱の間をマッサージすると足や腰の疲れがとれます。ぜひ試してみてください。

文●竹丸草子

だそうです!まずは一つでも覚えてできるところからやってみましょう!!

2014年09月24日

ききみみ・・・昔話♪

ききみみあんこの今日のお話は~

三年寝太郎

むかしむかし、とてもなまけ者の息子がいました。

息子は毎日ご飯をたらふく食べて、あとはグウグウ寝てばかりです。

「お前も寝てばかりいないで、少しは働いておくれよ」

「・・・・グー」

お母さんが頼んでも、息子はいびきで返事をするだけです。

息子が少しも働かないので、この家はとても貧乏でした。

そして寝てばかりいるこの息子を、みんなは『寝太郎』とよびました。

そんなある日、寝太郎が突然ガバッと起きあがると、

お母さんに言いました。

「白い着物と、えぼしを買っておくれ」

寝てばかりの寝太郎が突然しゃべり出したので、

ビックリしたお母さんはあわてて町へ行って

白い着物とえぼしを買ってきました。

寝太郎は白い着物を着てえぼしをかぶると、

隣の長者(ちょうじゃ)のところへ出かけていきました。

そして長者の家の広い庭に生えている高いスギの木に

スルスルと登ると、長者に低い声で言いました。

「これこれ、長者どん」

木の上の白い着物の寝太郎を見て、

長者はてっきり神さまだと思いました。

「へへっー。これは神さま」

ペコペコと頭を下げる長者に、寝太郎は言いました。

「そうじゃ、わしは神さまじゃ。

これから言うことを、良く聞くのだ。

この家の娘を、隣の寝太郎の嫁にするのじゃ、

言う通りにしないと、天バツが下るぞ!」

長者は頭を地面にこすりつけて、あわてて返事をしました。

「ははーっ。神さまの言う通りにいたします」

やがて長者の娘はお金をたくさん持って、

寝太郎の家へ嫁に来ました。

それから寝太郎と嫁さんとお母さんの三人は、

持ってきたお金で幸せに暮らしました。

おしまい・・・・う~ん、ちょっと納得のいかないお話の終わり方ですが・・・

他にも孝行息子に改心したという、三年寝太郎のお話もありますよ!

三年寝太郎

むかしむかし、とてもなまけ者の息子がいました。

息子は毎日ご飯をたらふく食べて、あとはグウグウ寝てばかりです。

「お前も寝てばかりいないで、少しは働いておくれよ」

「・・・・グー」

お母さんが頼んでも、息子はいびきで返事をするだけです。

息子が少しも働かないので、この家はとても貧乏でした。

そして寝てばかりいるこの息子を、みんなは『寝太郎』とよびました。

そんなある日、寝太郎が突然ガバッと起きあがると、

お母さんに言いました。

「白い着物と、えぼしを買っておくれ」

寝てばかりの寝太郎が突然しゃべり出したので、

ビックリしたお母さんはあわてて町へ行って

白い着物とえぼしを買ってきました。

寝太郎は白い着物を着てえぼしをかぶると、

隣の長者(ちょうじゃ)のところへ出かけていきました。

そして長者の家の広い庭に生えている高いスギの木に

スルスルと登ると、長者に低い声で言いました。

「これこれ、長者どん」

木の上の白い着物の寝太郎を見て、

長者はてっきり神さまだと思いました。

「へへっー。これは神さま」

ペコペコと頭を下げる長者に、寝太郎は言いました。

「そうじゃ、わしは神さまじゃ。

これから言うことを、良く聞くのだ。

この家の娘を、隣の寝太郎の嫁にするのじゃ、

言う通りにしないと、天バツが下るぞ!」

長者は頭を地面にこすりつけて、あわてて返事をしました。

「ははーっ。神さまの言う通りにいたします」

やがて長者の娘はお金をたくさん持って、

寝太郎の家へ嫁に来ました。

それから寝太郎と嫁さんとお母さんの三人は、

持ってきたお金で幸せに暮らしました。

おしまい・・・・う~ん、ちょっと納得のいかないお話の終わり方ですが・・・

他にも孝行息子に改心したという、三年寝太郎のお話もありますよ!

2014年09月22日

ききみみあんこのこんな記事見つけました!

肝臓病、腎臓病、糖尿病の可能性も…

「足がつりやすい」は大病の危険信号!?

「最近やたらと足がつるなぁ…」と思っている人は、

臓器に異変が起きている可能性が…!?

ふとした時に「アイタタタ…!!」と足がつる経験、誰もがありますよね。

実はこの現象に“大病”が隠れている可能性があるらしい…。

ということで、“足のつり”を専門的に研究している

国立米子工業高等専門学校の大野政人先生にお話を聞くことに!

「そもそも筋肉は運動神経の命令によって収縮しているのですが、

筋肉の内部で『筋肉をもっと収縮させろ』と命令を出すスイッチとなる

“筋紡錘”という器官と、『筋肉をもっと緩ませろ』と

命令を出すスイッチとなる“腱器官”がバランスよく働いて正常な動きを保っているんです。

『足がつる』という現象は、その2つの器官の働きのバランスが崩れて、

『筋肉をもっと収縮させろ』という命令ばかりが出たり、『筋肉をもっと緩ませろ』と

いう命令が少なくなってしまった時に起こります」(大野先生、以下同)

その命令のバランスが崩れるのは、どんな時ですか?

「筋肉が疲れている時や、体内の水分が足りていない時、

血液中のナトリウム・カルシウム・マグネシウムなどの

“電解質濃度”のバランスが崩れた時ですね。

スポーツの世界では、足がつった時に『塩をなめるといい』と

よくいわれますが、これは失われたナトリウムを塩から吸収できるからなんですよ」

でも、寝ている時に足がつることがありますが…それはどうしてなんですか?

「寝ている時は、足の筋肉が緩み、腱も緩んでいる状態です。

その状態だと、『筋肉を緩ませろ』と命令する“腱器官”の働きが弱くなります。

そんな時に無意識に体を伸ばすと、足がピンとつってしまうことがあるんですよ」

大野先生によれば、長時間同じ姿勢でデスクワークをしている時も

これと同じ条件で、足がつりやすいのだとか。

そんな「足がつる」現象ですが、“大病”のリスクが隠れているって本当ですか…?

「そうですね。ご説明したように、足がつりやすいのは、

体内の水分不足や電解質などの栄養バランスが崩れた時です。

そのため、水分や栄養をコントロールしている“臓器”に異常をきたしている時、

足がつりやすくなる傾向にあるんです。

例えば、体内の水分をコントロールするタンパク質を作っている

“肝臓”が悪くなっている可能性が考えられますね。また、“腎臓”の機能が低下していると、

タンパク質などの栄養や水分が再吸収されずに尿として出ていってしまうので、

水分がうまく体内に行き渡らずに、足がつってしまう場合もあります」

足がつるって、筋肉の話だと思っていたのに、臓器の異常が関係しているなんて…!

「さらに、筋肉の動きには“神経”も密接に関わっているので、

体内の諸神経に悪影響を与える『糖尿病』の可能性も。

実際、糖尿病の方は、足がつる症状が出るケースがかなり多いんです」

肝臓病に腎臓病に、糖尿病…。足がつるって、かなり怖い!!

「単純に水分が不足していたり、筋肉が疲れていたりして足がつっている場合も

多いので、一概に大病のリスクがあるとは言えません。

ただ、『最近、急に足がつる頻度が増えた』という人は、体になんらかの異常をきたしている

可能性があります。

また、アルコールや糖分を多く摂取しすぎていたり、運動不足であったりと、

肝臓や腎臓を悪くする生活習慣を送っている方は気をつけた方がいいかもしれませんね」

要するに“メタボ”気味で、最近やたらと足がつる人は要注意ってことか!

「足がつる」をナメてると、後悔するかも…!!

(オカモト犬助/short cut)

「足がつりやすい」は大病の危険信号!?

「最近やたらと足がつるなぁ…」と思っている人は、

臓器に異変が起きている可能性が…!?

ふとした時に「アイタタタ…!!」と足がつる経験、誰もがありますよね。

実はこの現象に“大病”が隠れている可能性があるらしい…。

ということで、“足のつり”を専門的に研究している

国立米子工業高等専門学校の大野政人先生にお話を聞くことに!

「そもそも筋肉は運動神経の命令によって収縮しているのですが、

筋肉の内部で『筋肉をもっと収縮させろ』と命令を出すスイッチとなる

“筋紡錘”という器官と、『筋肉をもっと緩ませろ』と

命令を出すスイッチとなる“腱器官”がバランスよく働いて正常な動きを保っているんです。

『足がつる』という現象は、その2つの器官の働きのバランスが崩れて、

『筋肉をもっと収縮させろ』という命令ばかりが出たり、『筋肉をもっと緩ませろ』と

いう命令が少なくなってしまった時に起こります」(大野先生、以下同)

その命令のバランスが崩れるのは、どんな時ですか?

「筋肉が疲れている時や、体内の水分が足りていない時、

血液中のナトリウム・カルシウム・マグネシウムなどの

“電解質濃度”のバランスが崩れた時ですね。

スポーツの世界では、足がつった時に『塩をなめるといい』と

よくいわれますが、これは失われたナトリウムを塩から吸収できるからなんですよ」

でも、寝ている時に足がつることがありますが…それはどうしてなんですか?

「寝ている時は、足の筋肉が緩み、腱も緩んでいる状態です。

その状態だと、『筋肉を緩ませろ』と命令する“腱器官”の働きが弱くなります。

そんな時に無意識に体を伸ばすと、足がピンとつってしまうことがあるんですよ」

大野先生によれば、長時間同じ姿勢でデスクワークをしている時も

これと同じ条件で、足がつりやすいのだとか。

そんな「足がつる」現象ですが、“大病”のリスクが隠れているって本当ですか…?

「そうですね。ご説明したように、足がつりやすいのは、

体内の水分不足や電解質などの栄養バランスが崩れた時です。

そのため、水分や栄養をコントロールしている“臓器”に異常をきたしている時、

足がつりやすくなる傾向にあるんです。

例えば、体内の水分をコントロールするタンパク質を作っている

“肝臓”が悪くなっている可能性が考えられますね。また、“腎臓”の機能が低下していると、

タンパク質などの栄養や水分が再吸収されずに尿として出ていってしまうので、

水分がうまく体内に行き渡らずに、足がつってしまう場合もあります」

足がつるって、筋肉の話だと思っていたのに、臓器の異常が関係しているなんて…!

「さらに、筋肉の動きには“神経”も密接に関わっているので、

体内の諸神経に悪影響を与える『糖尿病』の可能性も。

実際、糖尿病の方は、足がつる症状が出るケースがかなり多いんです」

肝臓病に腎臓病に、糖尿病…。足がつるって、かなり怖い!!

「単純に水分が不足していたり、筋肉が疲れていたりして足がつっている場合も

多いので、一概に大病のリスクがあるとは言えません。

ただ、『最近、急に足がつる頻度が増えた』という人は、体になんらかの異常をきたしている

可能性があります。

また、アルコールや糖分を多く摂取しすぎていたり、運動不足であったりと、

肝臓や腎臓を悪くする生活習慣を送っている方は気をつけた方がいいかもしれませんね」

要するに“メタボ”気味で、最近やたらと足がつる人は要注意ってことか!

「足がつる」をナメてると、後悔するかも…!!

(オカモト犬助/short cut)

Posted by ききみみあんこ at

16:03

│Comments(4)

2014年09月19日

ききみみ・・・昔話♪

ききみみあんこの今日のお話は~

海の水はなぜしょっぱい

むかしむかし、ある村に貧乏な男がいました。

ある日の晩、その男のところへ白いひげのおじいさんがやってきました。

「道に迷ったので、一晩泊めてくだされ」

「ああ、それはお困りでしょう。いいですとも。さあどうぞ」

男は親切に、おじいさんを泊めてやりました。

次の日、おじいさんは男に小さな石うすをくれました。

「泊めてもらったお礼じゃよ。これは不思議な石うすでな、

右へ回せば欲しい物が出て、左へ回せば止まるんじゃ。

止めるまで出続けるから、気をつけるんじゃぞ」

おじいさんはそう言って、出て行きました。

男はためしに、石うすを回してみました。

「米出ろ、米出ろ」

すると石うすから、まっ白い米がザクザクと出てきました。

あわてて左へ回すと、米はピタリと止まります。

「へー、こいつはすごいや!」

男は米や魚をたくさん出して、まわりの家にも分けてあげました。

さて、男の隣に、欲張りな兄さんが住んでいました。

兄さんは弟が急にお金持ちになったのを不思議に思い、

こっそりのぞきにきました。

「そうか、なるほど。全ては、あの石うすのおかげだな。しめしめ」

兄さんは夜になると弟の家に忍び込んで、石うすを盗みました。

そして舟にのって、海へ逃げました。

「よしよし、ここまで来れば大丈夫だろう」

兄さんは一生懸命に舟をこいだので、お腹がペコペコになりました。

そこで、持ってきたおにぎりを取り出すと、

「そうだ、塩をつけて食べると、きっとうまいだろう。よーし、塩出ろ、塩出ろ」

と、石うすを回すと、石うすからは塩がザラザラとあふれ出して、

たちまち舟いっぱいになりました。

「わっ、わっ、もう止まれ! 止まれ! 止まってくれー!」

欲張り兄さんは石うすから物を出す方法は見ていたのですが、

止め方は見ていなかったのです。

ついに舟は塩の重さに耐えられなくなり、そのまま海に沈んでしまいました。

ところであの石うすは、今でもグルグルと回って塩を出しています。

海の水がしょっぱいのは、こういうわけなのです。

おしまい

海の水はなぜしょっぱい

むかしむかし、ある村に貧乏な男がいました。

ある日の晩、その男のところへ白いひげのおじいさんがやってきました。

「道に迷ったので、一晩泊めてくだされ」

「ああ、それはお困りでしょう。いいですとも。さあどうぞ」

男は親切に、おじいさんを泊めてやりました。

次の日、おじいさんは男に小さな石うすをくれました。

「泊めてもらったお礼じゃよ。これは不思議な石うすでな、

右へ回せば欲しい物が出て、左へ回せば止まるんじゃ。

止めるまで出続けるから、気をつけるんじゃぞ」

おじいさんはそう言って、出て行きました。

男はためしに、石うすを回してみました。

「米出ろ、米出ろ」

すると石うすから、まっ白い米がザクザクと出てきました。

あわてて左へ回すと、米はピタリと止まります。

「へー、こいつはすごいや!」

男は米や魚をたくさん出して、まわりの家にも分けてあげました。

さて、男の隣に、欲張りな兄さんが住んでいました。

兄さんは弟が急にお金持ちになったのを不思議に思い、

こっそりのぞきにきました。

「そうか、なるほど。全ては、あの石うすのおかげだな。しめしめ」

兄さんは夜になると弟の家に忍び込んで、石うすを盗みました。

そして舟にのって、海へ逃げました。

「よしよし、ここまで来れば大丈夫だろう」

兄さんは一生懸命に舟をこいだので、お腹がペコペコになりました。

そこで、持ってきたおにぎりを取り出すと、

「そうだ、塩をつけて食べると、きっとうまいだろう。よーし、塩出ろ、塩出ろ」

と、石うすを回すと、石うすからは塩がザラザラとあふれ出して、

たちまち舟いっぱいになりました。

「わっ、わっ、もう止まれ! 止まれ! 止まってくれー!」

欲張り兄さんは石うすから物を出す方法は見ていたのですが、

止め方は見ていなかったのです。

ついに舟は塩の重さに耐えられなくなり、そのまま海に沈んでしまいました。

ところであの石うすは、今でもグルグルと回って塩を出しています。

海の水がしょっぱいのは、こういうわけなのです。

おしまい

2014年09月18日

ききみみあんこのこんな記事見つけました!

弱い者に当たるなんて最低です!猫パ~ンチぐらいじゃ収まりません

<動物愛護法違反>「ストレスのはけ口」猫を地面に…男逮捕

◇蒲田周辺で45匹の猫死ぬ、「野良猫餌やりに憤慨」も

東京都大田区で猫を地面にたたきつけて傷つけたとして、警視庁保安課は18日、

同区蒲田1、会社員、久保木信也容疑者(33)を動物愛護法違反容疑で逮捕した。

同区大森や蒲田では4月以降、半径約500メートル内で計45匹の猫が死に、

区がパトロールするなど警戒していた。久保木容疑者は一連の変死事件についても

関与を認め、

「ストレスのはけ口と、野良猫への餌やりに憤慨してやった」と供述しているという。(毎日新聞)

<動物愛護法違反>「ストレスのはけ口」猫を地面に…男逮捕

◇蒲田周辺で45匹の猫死ぬ、「野良猫餌やりに憤慨」も

東京都大田区で猫を地面にたたきつけて傷つけたとして、警視庁保安課は18日、

同区蒲田1、会社員、久保木信也容疑者(33)を動物愛護法違反容疑で逮捕した。

同区大森や蒲田では4月以降、半径約500メートル内で計45匹の猫が死に、

区がパトロールするなど警戒していた。久保木容疑者は一連の変死事件についても

関与を認め、

「ストレスのはけ口と、野良猫への餌やりに憤慨してやった」と供述しているという。(毎日新聞)

富士健康美容サロンの

富士健康美容サロンの